【新时代 新征程 新伟业·高质量发展调研行】设施农业激活冷凉产业“一盘棋”——青海县域经济发哈希算法原理解析,如何利用哈希函数预测博彩走势展观察·大通篇

2025-09-11哈希算法,SHA256,哈希函数,加密哈希,哈希预测/哈希算法是博彩游戏公平性的核心,本文详细解析 SHA256 哈希函数的运作原理,并提供如何通过哈希技术进行博彩预测的方法!原标题:【新时代 新征程 新伟业·高质量发展调研行】设施农业激活冷凉产业“一盘棋”——青海县域经济发展观察·大通篇

青海新闻网·江源新闻客户端讯 8月的西宁市大通回族土族自治县,冷凉果蔬铺满田畴,智能温室鳞次栉比,田间地头的丰收喜悦与超市货架的价值跃升交相辉映。在这里,“冷凉禀赋+设施农业”化作钥匙,正解锁冷凉产业振兴密码。

“冷凉产业的核心,是走出高原特色农业现代化路子。”大通县人民政府副县长张明一语道破当地产业发展的关键:当智能温室取代土棚、订单农业替代叫卖、农民蜕变为产业工人,乡村振兴便有了坚实支撑。

截至2024年,大通县已建成28家设施农业园区、3295栋标准化日光温室、11栋智能连栋温室,23座冷鲜库织就“田间-餐桌”冷链网,6处百千亩单品基地、39个绿色食品认证夯实产业根基。当年冷凉蔬菜综合产值突破7.8亿元,输出量占西宁26.2%、青海18.2%,133.33公顷“供港基地”48小时直达粤港澳,“北菜南送、西菜东销”格局成型。

从玻璃温室的串果番茄,到田垄的翠绿茼蒿,再到菌棚的金黄耳菌,设施农业让冷凉蔬菜有了“保鲜期”,更有了“溢价权”,让高原“冷资源”变富民“热经济”,勾勒出高原县域农业现代化图景。

8月12日清晨,景阳镇大寨村的西宁汇丰农业投资建设开发有限公司景阳基地内,13万平方米的智能连栋玻璃温室褪去晨雾。小屋面双坡面温室的顶开窗系统随晨光舒展,循环风扇送出草木清香,6.4公顷净种植区里,串果番茄的藤蔓沿着横架立体结构向上攀爬,一穗穗果实裹着玛瑙红,这批“高原珍馐”不久将登上华中、华南地区的超市货架。

杨涛作为从甘肃张掖引进的技术专家,对今年6月刚建成的温室了如指掌:“透光率高、抗风性强且适配机械化,加之当地降温迅速的气候,可使能量更多用于果实生长,温差还能提升番茄的口感与品质。”

这座“植物工厂”集外遮阳、内保温、加热系统于一体,椰糠条替代传统土壤实现无土栽培,精准灌溉系统根据番茄不同生长期,将水肥配比精确到毫升。杨涛轻滑控制面板,湿帘系统随即启动,温度精准锁定26℃:“智能化不是为了省人力,是为了让每棵番茄都长在最适宜的环境里。”

今年首次试种的9.2万株番茄,采用法国引进的种子,中抗病毒的特性让种植更省心,单果重约14克,糖度超9,脆感与爆浆口感受市场青睐。“这是无限生长型品种,年产量预计1700吨,一线元。”杨涛满是期待。

58岁的杨芳兰正带领3名村民在冬暖式日光温室疏花,每株只留下4朵最饱满的花。“十年前我连温度计都看不懂,现在能凭数据看长势。”她指着番茄株说:“茎秆粗1.4厘米,节间距7厘米,正是挂果的好时候。”如今身为7000平方米生产区班组长,她不仅能指导采收,还能根据叶片颜色判断水肥是否充足。

“保底日薪100元,加班每小时15元,夏季一天能挣130元。”杨芳兰笑着算账,“离家近,挣钱稳当,孙子的学费、生活费都靠这。”

基地98栋冬暖式日光节能温室、10.9万平方米智能连栋温室、2.1万平方米育苗育种中心里,还有很多村民像杨芳兰这般从“传统农民”转型“技术能手”。

“比起产量,更让我触动的是上个月有村民来问,能不能把女儿送来学技术。”金红利望向正在记录数据的年轻工人,“当农民主动追求技术,产业才算真正扎下了根。”目前,基地已培养200余名种植能手,他们像种子般撒向周边村庄,带动更多人靠科技种植致富。

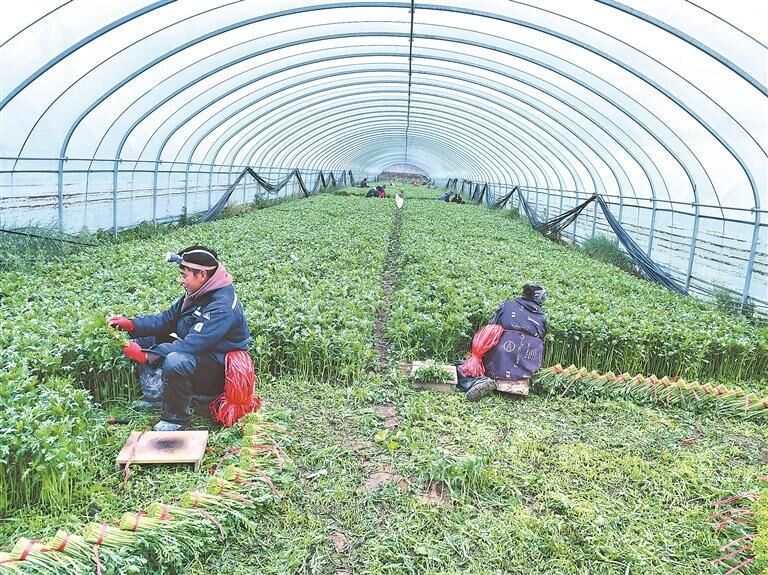

景阳镇土关村的傍晚,晚霞为25.33公顷茼蒿种植基地镀上暖光。温棚内,50名村民戴头灯弯腰采摘,快速包扎茼蒿,翠绿的菜株堆成小山,泥土与菜叶清香交织。

“再加把劲!今晚采够1万公斤,天亮前送冷库!”大通豪润种植专业合作社负责人孙聪聪,操着山东口音在田垄间督促进度。

2020年,孙聪聪从同乡口中得知大通的气候优势:夏季17℃至24℃的恒定气温适配冷凉蔬菜;年均2600小时光照、15℃以上昼夜温差,让蔬菜可溶性糖含量比平原高3.7%,粗纤维低0.86%。“这样的条件种茼蒿,纤维细、口感嫩,南方市场肯定抢着要!”他从6.67公顷试种起步,逐步扩大规模。

“镇里帮我们修了节水灌溉系统,还协调土地流转,村民不仅愿意租地,还主动来打工。”孙聪聪指着水肥一体化设备说。合作社累计发放土地流转金120余万元,为土关村增加村集体经济收入150万元,支付采摘工资超1500万元,让村民在家门口增收。

2公里外的甘树湾村产业强镇冷库内,刚送达的茼蒿正通过流水线完成预冷、称重、包装、封箱。50多岁的王生祥麻利打包,旺季每月能挣8000元。“以前种小麦,一亩地收400公斤,除去成本没剩多少。现在土地流转每亩年补700元,打包快的线元。”他笑着算账,“去年我和老伴在这挣了10万元,比到处打工强!”

这座投资1154万元建成的冷库,配备全套冷链设备,处理后的茼蒿能保持新鲜口感,通过温控冷链车发往北上广等地。“每天固定2辆车运输,高峰期一天能发120吨。”冷库负责人保善飞介绍。目前,冷库辐射周边6个村的种植户,每年为甘树湾村增加集体经济收入9万元,带动150人稳定就业。

今年,景阳镇茼蒿种植面积已达133.33多公顷。5月,镇里赴山东寿光考察,学习蔬菜产业智能化和全产业链经验。“瞅准外地市场反季节需求,引进寿光技术,用‘飞地合作’把大通蔬菜送出去。”景阳镇党委书记焦强年谈及未来满眼期待,“下一步推广‘育、种、加、销’全链条,让更多村民分享产业红利。”

如今,景阳镇形成“龙头企业+合作社+农户+科研机构”合作机制,3家外地企业带来先进技术,1500户农户融入产业链。茼蒿成了串联南北、富民强镇的“新引擎”。

青林乡中庄村的种植大棚内,温度22℃,湿度80%,菌菇清香弥漫。青海仁通生物科技股份有限公司的生产负责人沈玉山托起一朵金耳菌,橙黄的菌瓣如盛开的花朵,胶质温润泛光。“这是刚采收的第二茬,每棒产700多克,按市场价能挣40元。”

2023年,中庄村引进金耳菌种植项目,投资326.56万元建成1140平方米的种植棚,配套恒温控制系统、通风设备和灭菌车间。起初村民质疑:“南方的菌子,高原能长好?”沈玉山赴云南、福建考察学习后,试种3500棒,长出的金耳菌比南方更紧实、颜色更鲜亮,“采收时大家眼睛都亮了,现在都想跟着种。”

首批试种的金耳菌,以每公斤60元至100元卖出600公斤,销售额达4万元。2025年,基地自主灭菌装包6万棒菌包,首茬1万多棒收获4000多公斤,营收48万元。

“中庄、白土、麻哈三村集体每年各分3.1万元,还带动三个村的脱贫户就业。”公司负责人沈玉兰翻看收益分配表说,“明年计划扩种,以成本价给三个村村民供菌棒,统一收购销售,让更多人参与。”

沈玉山展示他的菌种培育成果:金耳菌橙黄、鸡油黄金黄、香菇深褐、大球盖菇灰白,构成一幅生动的“菌菇图谱”。“我们和青海大学合作,他们负责菌种分离,我们做接种、装包、发酵,实现自主培育。”他指着正在灭菌的菌包说:“从新疆采购原料,成本降低30%。”

鸡油黄菌种是首次种植,目前菌丝分离工作已完成。“比金耳菌易培育,生长速度更是普通平菇的两倍。”沈玉山笑着说,“市场稀缺,种出来发朋友圈就能引来采购商。”他翻开订单记录本,上面记着重庆、浙江等地的客户信息,“去年经过新闻报道后,咨询电话就没断过,可惜场地有限,供不应求。”

脱贫户张连明正在给菌棒喷水:“每天工资100元,离家只有10分钟,还能学技术。”他说以前靠几亩薄田过活,现在一年能挣近2万元。像他这样在基地务工的脱贫户有30余人,既增加收入,又学技术,为创业攒下底气。

“金耳菌不算传统蔬菜,却拓宽了冷凉产业的边界。”大通县农业农村局党组书记、局长马天才看着刚包装好的金耳菌礼盒说,“高原农业要在‘特’和‘优’上下功夫,这条路虽难,走通了就是康庄大道。”

雨过天晴,阳光洒满大通田野。站在老爷山俯瞰,智能温室玻璃幕墙折射出彩虹,茼蒿叶水珠闪着光芒,金耳菌在恒温棚生长。设施农业激活的不仅是产业,更是高原县域的振兴密码。大通的实践证明:高原农业并非“靠天吃饭”,立足气候禀赋、锚定设施赋能、深耕特色探索,就能将“先天条件”转化为“竞争优势”。

谈及未来发展,副县长张明目光坚定:“我们已绘制冷凉蔬菜产业五年规划,将加快数字农业示范园、冷链物流枢纽、品牌运营中心建设,推动产业从‘卖产品’向‘卖品牌’转型。同时,持续强化本土人才培育,让更多农民变成懂技术、会经营的产业能手,让‘老爷山’冷凉品牌香飘更远,让冷凉蔬菜成为大通建设绿色有机农畜产品输出地的‘黄金名片’,真正把高原特色农业的路子走稳走实。”

采访西宁市大通回族土族自治县冷凉蔬菜产业的这些天,田间地头的“南腔北调”让人印象深刻。景阳镇茼蒿基地里,山东人孙聪聪用带着寿光口音的话语叮嘱村民采收技巧;城关镇下寺咀村的大通森田现代农业产业园中,安徽人王显付对照内地市场需求,选择蔬菜种植品种;汇丰公司景阳基地里,智能温室的生产技术总监杨涛是从甘肃张掖请来的。

这些“外乡人”,带着技术和销路,把大通的冷凉气候与优质沃土转化成实实在在的产业效益。

甘树湾村产业强镇冷库内,打包场景每天都热火朝天。村民中手快的人,旺季一个月甚至能挣1.5万元。不少人把自家土地流转出去,既能拿到稳定租金,又能在家门口打工。说起收入,大家脸上都透着藏不住的喜悦。可当我追问茼蒿种植的技术细节,村民却纷纷摇头:“这些都是老板说了算,我们照着做就行。”

这样的反差在采访中多次出现。本地农民的腰包确实鼓了,但从品种选育到市场渠道的产业“核心密码”,大多还攥在“外乡人”手里。

转机已在悄然萌芽。在景阳镇政府,一份赴山东寿光的考察名单摆在桌上。镇党委书记焦强年指着名单说:“今年5月我们专程带队去学习,不只是学种茼蒿,更要学冷链管理、品牌运营,把全链条经验带回来。”汇丰基地的育苗中心里,与本地高校、农业部门合作的新品种选育试验和育苗工作正稳步推进;青林乡的沈玉山也在不断突破,从最初购买成品菌棒,到仅用一年就掌握自主发酵装包技术,如今还在尝试培育新菌种,攻克菌丝分离的关键难题。

大通的冷凉蔬菜产业,像极了智能温室里那株向上生长的番茄藤。“外乡人”带来了最初的“种子”与种植技巧,而本地人的学习、探索与突破,正让这株藤蔓往土地深处扎根。只是,从“跟着干”到“自己主导”,从“卖力气”到“掌技术、懂经营”,这条路还需要慢慢走。

我们期待下次再来时,能看到更多本地的“孙聪聪”“杨涛”,听他们用带着大通口音的话,底气十足地讲述自己的种植经、产业梦。(作者:陶然)